既存事業の経営環境を調べる際や、新規事業の立ち上げの際など、私たちは常に自社がどのような位置に置かれているか調べ、分析する必要があります。

しかし正確に分析をできる方はそう多くはないのではないでしょうか。

「自社が置かれている状況の分析なんてしたことがありません」

そういう層も相当数いらっしゃると思います。

「○○さん、来週までに自社のこの事業の分析をして意見を教えて。」

もしあなたがこのように上司に頼まれたらまずどこから手を付けたら良いでしょうか?

日頃から分析を行っているコンサルタントやマーケティング担当者でなければなかなかすぐに動き出すのも難しいです。

そのような方に向けて、自社分析のフレームワークの基本中の基本である3C分析が必要な理由と具体例を紹介していきたいと思います。

☑対象読者

・会社で自社分析を頼まれてしまった方

・新規事業のために市場分析が必要な方

・日頃分析をしているが改めて確認したい方

・マーケティングの興味関心がある大学生の方 etc…

☑目次

- 前提:3C分析とは?

- なぜ3C分析が必要なのか

- 3C分析の具体例

- まとめ

前提:3C分析とは?

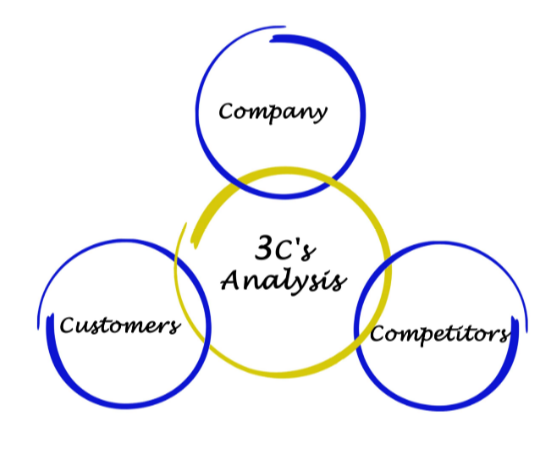

3C分析とは、

顧客(Customer)、競合他社(Competitor) 、自社(Company)の3つの観点から経営環境・事業環境を分析し、自社を成功に導くためのポイントを探すフレームワーク

です。

自社が今後取り得る戦略設計や、既存事業の今後の方向性を判断する時などに使われます。

なぜ3C分析が必要なのか

3C分析が必要な理由を単刀直入に言うと、

世の中全体を大きく見渡し、自社が進むべき進路を明確にするため

です。

イントロで記載したように、コンサルタントやマーケティング担当者などの日頃から全体を俯瞰している方々は世の中がどうなっているのか、これからどうなっていくのか、を予想し自分なりの解釈をもって業務を推進することが常に求められています。

一方で日頃の業務がどちらかというと内向き・社内完結である方々は「世の中全体を見渡す」という作業がどうしても少なく、ましてや外の世界の状況を加味し「自社が進むべき進路を明確にする」事はより少ないです。

地図と方位磁針を持たずに航海に出る船乗りはいないと思いますが、世の中全体を見渡し自分が進むべき方向性を分からずに仕事をしている方はかなり多くいらっしゃると思います。

これを会社に照らし合わせたときに、3C分析をせずに会社経営をする事や事業推進をする事は不可能だし危険な事だと気づいていただけるはずです。

よく聞くイソップ童話の「3人のレンガ職人」のストーリーがありますが、世の中全体の事を知らずに作業をすると1人目のレンガ職人のように”目的のないただの作業”で終わってしまいますが、もし全体を俯瞰して見ることができれば堂々と”歴史に残る偉大な大聖堂を造っている”と目指すべきゴールをもって作業をすることができます。

3C分析の具体例

このパートでは実際に3C分析をした際の具体例を牛丼チェーン企業を用いて紹介したいと思います。

(3Cのそれぞれを具体的に見る観点については、他サイトの方が信ぴょう性があると思いますのでそちらをご確認くださいませ。)

▼ All About 「市場環境を分析するマーケティング手法、3C分析とは?

例1)牛丼チェーン店の新規店をAエリアにおいて出店するか否か

→結論、Aエリアへの出店をするべき。

Customer(顧客分析):Aエリアで働く独身男性(=妻の手作り弁当持参なし且つランチ代は安価が良い層)は推定10,000人。比較検討していたBエリアは8,000人、Cエリアは5,000人であり弊社が得意とする顧客層が多い。またAエリアはビルの新規開発も進んでおり、そこで働く作業従事者や完成後はビルで働く独身男性の層を獲得する余地がある。

Competitor(競合分析):AエリアはB,Cエリアと比較し女性が好むコンビニエンスストアやイタリアンレストランが多い一方、独身男性が好んで行くラーメン屋や我々のような牛丼チェーンが比較的少ない。そのため味、価格、スピードなどの観点からバッティングする競合が少なく、平日のランチの選択肢として選ばれる可能性が十分にあり、出店後の来客が期待できる。

Company(自社分析):自社が得意とするのは「牛丼(並:380円)」を中心とした 「はやい、やすい、うまい」 食事の提供である。誰もが慣れ親しんだ味、特に独身男性からは根強い人気のチェーン店であるため、出店後は一定の客数を獲得できる可能性が高い。メインは 回転率高く店内で食事機会を提供する事だが、テイクアウトへの対応を万全にすることで店内満席時にも食事の提供が可能であり、またお客様がオフィスに持ち帰り食事をする機会の提供にもつなげることができるため、来店されたお客様を待たせることが無く、お客様満足度を一定に保つ事ができる点が自社の強みである。現在は男性向けメニューがほとんどのため、今後若い女性向けメニューの開発を行う必要性はある。

上記のように

「結論は○○です。なぜなら~(3Cの分析内容)だからです。」

と「結論→それを説明する3Cの理由」の順番で分析内容を話すことで、社内ではより耳を傾けてくれる可能性が高まるはずですので意識してみてください。

まとめ

3Cはそれぞれの要素が関係性を持っているため、どれかが強かったりどれかが欠けていては成立しません。互いが連動している意識をもって分析することを心がけてください。

また3Cの周囲を取り囲むように「マクロ環境」と呼ばれるより大きな社会の動きで構成されています。

マクロ環境は世界の人口動態や地政学的リスクなど、かなり規模の大きな話しにもなりえ、そこから3Cに影響を与えている点も大いにあります。

マクロ環境においても様々なフレームワークがあり、政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・テクノロジー(Technology)から考えるPEST分析や、「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」「業界内の競争」「新規参入者の脅威」「代替品の脅威」を考える5force分析などがあります。

3C分析とマクロ環境分析を用いて正しく市場を捉えてみてください。

最近のコメント